戦前のこと、寺田寅彦は「天災は忘れた頃にやってくる」と言ったそうですが、今や地球温暖化の影響とみられる深刻な自然災害が世界中で多発しています。

2023年には、国連のグテーレス事務総長が「地球沸騰化」という言葉まで使いました。もはや、ぬるま湯につかった「ゆでガエルの法則」が人間社会に適用できる段階は過ぎ去ったと言えるでしょう。「ヒキカエル」(!?)時間は、ほとんどありません。

昨年、世界の平均気温は、産業革命前に比べて1.6度も上がって、観測史上最も暑い年だったそうです。これは「パリ協定」の努力目標である1.5度を超えています。ひたひたと気候危機が身近に迫ってきているのを肌で感じます。

◆『再生可能エネルギーの「現実」と「未来」がよくわかる本』 (市村拓斗監修、東京書籍、2024) 監修者は弁護士

私の住む群馬県は年間日照時間の長い県として知られています。車で県内を走ると大規模な太陽光発電設備をあちこちで見かけます。

直接の太陽光ではなくても、最近は、夜間など湿度の変化を利用した発電装置や人間の体温の変化による人体発電方式も開発されていて、無限に広がる再生可能エネルギーの存在は、私たちに明るい未来を約束しているようです。

さて、本書ですが、あらまし「人類とエネルギーのかかわり」に始まって、近年の、地球温暖化問題、脱炭素をめぐる国内外の動向、「太陽光・風力・生物由来のバイオマス・地熱・水力による発電の現状と問題点」を取り上げ、最後に水素利用や核融合発電など「次世代エネルギー」を展望しています。

そして、日本のめざす「グリーン成長戦略」について、経済(成長)と環境(対策)は両立できる、と分かりやすく説明しています。

先日は「排出削減と収益成長を両立」―「進む脱炭素経営」の記事(日経新聞、25年2月13日)を目にしました。

大統領の交代に伴い「パリ協定」からの離脱・復帰また再離脱を繰り返すアメリカ、石炭火力発電に依存しながら電気自動車(EV)の生産・普及を推進する中国――

炭素の排出量を抑え吸収量と等しくなる「カーボンニュートラル」(=脱炭素化)への道のりは、決して平坦ではありませんが、本書を読むと、一歩ずつ着実に前へ進んでいることは間違いないなと感じました。

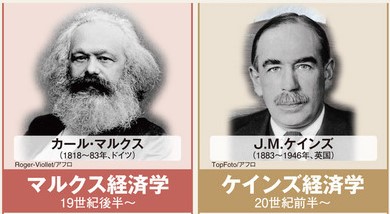

産業革命のあと、人類があらたに「人新世」(ひと/じんしんせい)の地層を刻むほど大量に物を生産・消費・廃棄してきた資本主義社会です。

その副作用ともいえる地球温暖化を食い止めるために、資本主義そのものを廃止すべきだ、という極端な意見もありますが、私たちはまず日常生活の中で、水や電気、食材など生活財を大事に使う「もったいないライフ」というか「シンプルな暮らし」を心がけたいですね!

それが日常化してしまえば、「あぁ、窮屈やなぁ、やってられないよ」と嘆くこともなくなるでしょう。

◎「イゴノミクスの世界」格言と法則

・「捨小就大」(小を捨て大につけ)!の「フリカワリ」は、新たな局面を拓く戦略。「目先の利益」(小)にこだわることなく、長期的な観点に立って「未来の価値」(大)を追求したい。

・人類に歴史の「投了」(敗北)はない。化石燃料から再生可能エネルギーの活用へ、経済社会のバージョンアップをめざす大転換期到来。法則に逆らえば、未来は闇。