(ゼミ長)引き続き、先生、お願いします。

では、前回の本書の内容紹介を踏まえて、問題点・論争点を明確にするため、ぼくなりに、三大神話―「経済成長神話」「資本論神話」「コミュニズム神話」を用意しておきました。じゃ~、始めよう、ヨーイしょっと…

◆ 「経済成長神話」と 地球温暖化(気候危機)

① 経済成長とは何だろう

著者の斎藤さんは、気候危機の「原因」は資本主義だと繰り返し強調している。経済成長のない資本主義は考えられない、しかも、経済成長は二酸化炭素を大量に排出する、と固い信念めいたものを持っている。

気候危機(地球温暖化)を克服するためには、経済成長を停止させる、資本主義を廃止する、という超強硬論、いや超強行派ですね。

(ゼミ長)先生、「人新世」の地層ってほんとにできるんですか?

いや、何万年とか何億年も先の話なの?ってくらいしか、門外漢のぼくには思い浮かばんけど、、、。

「人新世」という人工物の地質時代をつくるほどの物質文明の評価に関して――

ノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎氏の気候モデルが示したように、CO2の大量排出が地球温暖化の原因であるとしても…

人新世の形成は「資本主義」時代のことなのか、それとも1万年くらい前の「農業革命」以来の人間の長い生存活動の産物なのか、あるいはまた別の時期なのか、地質学者の間でいろんな議論があるらしいよ。

とくに、18世紀の産業革命による「資本主義」の成立➡CO2の大量排出と大規模な生産・消費・廃棄の「経済成長」➡地球温暖化・人新世の地層の形成という仮説にしても――

大量のCO2が出るほど石炭・石油などの化石燃料を使い、人工物が量産されてきたと言っても、資本主義の歴史ってたった200年くらいだし、地理的にも欧米中心の先進工業国(グローバル・ノース)に偏っているんじゃない?

いろんな専門分野を横断する学際的研究だって必要になるだろうね。

話を戻して――

資本主義と言えば「経済成長」!「気候危機の原因は経済成長だ」!と考えるのは、典型的な〈経済成長神話〉じゃないかな、とぼくは思う。

そして実は、その神話の陰には『資本論』に学んでいるように見せかけた「資本論ウォッシュ」とでも言うべき「真相」が隠されているんだ。このシリーズを通して明らかになると思うので、きっとみんな驚くだろうね。

(ゼミ長)ひと口に経済成長と言っても、いろんなタイプがあるのでしょ?

そう、経済成長には「高度成長」もあれば、「中・低成長」もあるし、「ゼロ成長」も「マイナス成長」だってある。でも、戦後の高度成長期って、日米欧を中心にせいぜい20年くらいしかなかった、、、。

むしろ、日本では、1990年代からは、バブル経済崩壊後の「失われた10年ないし30年」という、ほとんど停滞した「デフレ経済」の方が長く続いてきた。これは「成長経済」ではありませんよね。

「成熟経済」の言葉も多用されるようになってきたし、「卒成長」とでも言うか、斎藤さんの用語ならすでに「脱成長」でしょう。

(松尾くん)経済成長に「良い」「悪い」があるのでしょうか?

あるよ、何にでも光と影、裏表、あるもんね。

ふつう、経済成長はGDP(国内総生産)や所得の増大で捉えられるから、たんなる量的な概念と錯覚しちゃう。経済成長のお陰でぼくらの生活はすごーく豊かになってきたけど、その裏には、多くの尊い人命が失われもした、、、。

「水俣病」「四日市ぜんそく」など外部不経済の公害問題がひどかった1960~70年代、「くたばれGNP(今はGDPを使う)!」って、叫ばれていたのを思い出すよ。

もう一つ。ローマ・クラブの『成長の限界―「人類の危機」レポート』も発刊(1972年)されてたね。地球資源の枯渇、公害・環境汚染に警鐘を打ち鳴らしたどころじゃない、なんと「人類の危機」だって。

斎藤流に表現するなら、このレポートは、〈人類史が終わる前に、地球が終わる!〉と警告したに等しいんですよねぇ。

半世紀以上も前のことだったんだけど、その後、世界経済の年平均成長率は、それまでのゴールデン・シクスティ(黄金の60年代)をピークにした5~6%から下がり続けてきたので、人類の危機意識が薄らいだんだよ。ほら、喉元過ぎれば何とか…。

でもね、荒れ狂う気候変動で不安心理が再び高まって、また身構え始めた、、、。

そんな公害や資源掠奪に環境破壊、CO2をまき散らすタチの「悪い」経済成長があるなら、その反対に「良い」経済成長もあるはず。

今どき環境対策のない車はありえないし、住宅にしても以前より断熱効果が高められているじゃないですか。

それに、低成長でもマイナス成長でも、経済活動は停止してないのでCO2は、当然、排出される。経済成長の質的な向上、これを視野に入れなくちゃぁね。大気中のCO2を回収、処理する画期的なイノベーションも、現在進行中ですよね。

現代社会は、CO2の排出量と吸収量のバランスの取れた持続可能な「カーボンニュートラル(炭素中立)」、その実現をめざしています。「絶望とは死に至る病」だけど、ぼくたちは、大変だからこそ英知を結集して困難を乗り越えていこうとしているんですよね。

② 長期停滞の意味するもの

(村上さん)今のお話を聞いていて思うのですが、斎藤さんの経済成長認識で困るのは、日本のゼロ成長みたいな「デフレ経済」ではありませんか。

そうそう!斎藤さんは、デフレ経済について、それは「ただの長期停滞である」(p.135)として、取り付くシマもないみたい。「ただの停滞」が訳もなく「長期」にわたるなんてことは考えられない。何かが起こるよ。

斎藤さんは、別なところでも「本来成長を目指す資本主義を維持したままの脱成長とは、『失われた30年』の日本のような状態を指す」(p.133)と述べるにとどめている。ホントはね、説明できないんですよ。成長しないのは資本主義らしくないと信じているから。

ぼくには、こうした長引く経済の低迷は、人々の不満を高め国内外で対立、紛争を惹き起こす、と思われます。

かつては、覇権国イギリスの衰退した「19世紀末大不況」、結局は第一次世界大戦に突き進んでいった。それから、ケインズ経済学の登場した「1930年代長期停滞」、これは第二次世界大戦に行き着いた。

成長経済を謳歌してきた中国だって、今まさに曲がり角に直面、膨大な過剰生産の圧力を受け長期停滞に沈んでいるじゃない。

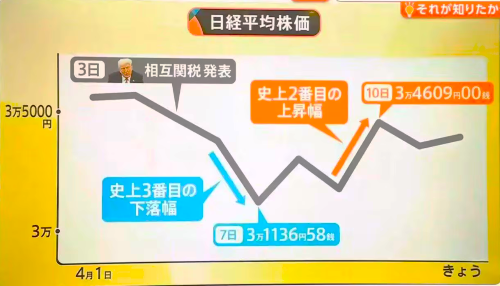

待ってましたってばかり、トランプ政権が高関税で攻めたて始めたね。

米ソ対決に次ぐ覇権争奪2.0!いったい強気なのか狂気なのか?とても正気の沙汰とは思えない、、、。ロシアのウクライナ侵攻とも絡んで、世界秩序が根底から震撼、一部に、第三次世界大戦を本気で憂える声さえある!

(村上さん)長期停滞は決してただごとではないのですね!

実際、わが国ではデフレ脱却を目指したアベノミクスの「異次元金融緩和策」「機動的財政政策」にもかかわらず、ずっと「デフレ・ギャップ」(総需要の不足)が続いてきた。

海外の識者からは、こうした「日本化現象」(ジャパニフィケーション)が世界に広がって、自国も「デフレの罠」に落ち込むのではないか、とさえ恐れられてきたんや。

斎藤さんは、さりげなく「ただの長期停滞」と表現するけど、それは資本主義のノーマルな姿は「経済成長」だと決めつけ、自分の想定する「脱成長」の未来社会(=コミュニズム)へと誘導したいがゆえのことだと思うよ。

たしかに「経済成長がすべての問題を解決する」と信じられてた時代があったけれど、逆に、長引く経済停滞を解決しなければならない時代も経験してきた。

いや、まだ2%程度の安定成長にも達せず、停滞から脱却できていない、、、。

とっくに、資本主義の「経済成長神話」は崩壊しているんです。

ヘーゲルじゃないけど「ミネルバのフクロウ」が飛び立つのは、やっぱり「黄昏れどき」なんだね!真実が明らかになり、多くの人に受け入れられるようになるには、時間がかかるってことなんでしょう…

(ゼミ長)「神話」って、ハマると大変、、、!(先生:さぁ、斎藤説の核心に迫っていくけん、いよいよ『資本論』ウォッシュが明らかになるでしょう) 「ピンポーン、パンポーン♪」

※画像は、「週刊エコノミストOnline」(一部修正)