今回のポイントは――

①「新結合」:技術革新の推進力

② 今こそ、「セー法則」だ!

③「複合循環」の見方・特徴

(ゼミ長)景気理論の3回目です。では、お願いします。

(先生)はい、前回のデマンドサイド(需要側)の「過少消費説」に続く第3弾。サプライサイド(供給側)の景気論です。

❸「技術革新説」(シュムペーターの理論)

景気、景気と言っても、同じことの繰り返しに見えて、毎回、景気の顔って違ってるじゃないですか、ねぇ。

(村上さん)そうですね、昭和の代表的な「いざなぎ景気」とか、平成になって「IT景気」があったりですが、、、。

そうそう、「いざなぎ景気」(1960年代)だとカー・クーラー・カラーテレビの3C生活革命。「IT景気」(2000年頃)ならデジタル技術がリードしたんだもんね。「技術革新」抜きには考えられないよ。

「革新」(イノベーション)と聞けば、経済学の泰斗J.A.シュムペーターたい、と言いたいな。

ぼくは「技術革新説」と言ってるけど、彼によると、革新の内容はじつに幅広い。なにしろ、彼は社会発展の原動力を企業の新陳代謝に見出す「創造的破壊」論者だから。

企業家は、新しい商品を新しい生産方法でつくり、新しい市場を開拓する――これらを「新結合」とよんで革新(事業)を企てることで景気が上向く。必要な資金については、銀行から調達するというわけなんですね。

こんなふうに、技術革新で企業活動が活発になれば景気は良くなるけど、しばらくすれば、その革新も一段落、やっぱり不況は避けられなくなっちゃう。だけど、企業が互いに生き残りをかけた次の革新が始まると、再び景気は息を吹き返すことになるね。

でも、技術の陳腐化した企業は、市場からマー、ケットばされる悲運なことにも、、、。

(村上さん)そんな見方は、あの「セー法則」に通じてませんか?私、「セー法則」大好きなんですよ、すごくシンプルで!

おぉ、いいね!この説は、新商品を打ち出して「ブルー・オーシャン」の新しい市場(需要)を開拓すると想定してるんだから、供給サイドに立つ景気論。

「供給が需要をつくり出す」という、ケインズが批判した「セー法則」の復権・現代版と言ってよいでしょう。

もし、技術革新が超大型で長期にわたる「産業革命」となれば、いつか触れた50年周期の「コンドラチェフ波動」(長期循環)になるんですよね。

サプライサイド・イノベーションによる停滞突破をシュム(信)じて、ペーター(ベター)な発想が期待されションとです。

さぁ、AI革命の行く末やいかに?

【補足】現在の長波上昇局面は、2000年代に始まって2030年頃まで続きそう。一般に上昇局面では、既成の権威や秩序が揺らぎ、紛争や戦争が多発する傾向―コロナ禍やウクライナ戦争、衆院選で与党敗北、トランプ政権2.0発足など―があります。

この夏は「参院選」ではありますが、与党がもし惨敗するなら「政権交代」もあり得るでしょう。そんなAI革命のリードする波乱に満ちたコンドラチェフ長期上昇局面が予想されます!

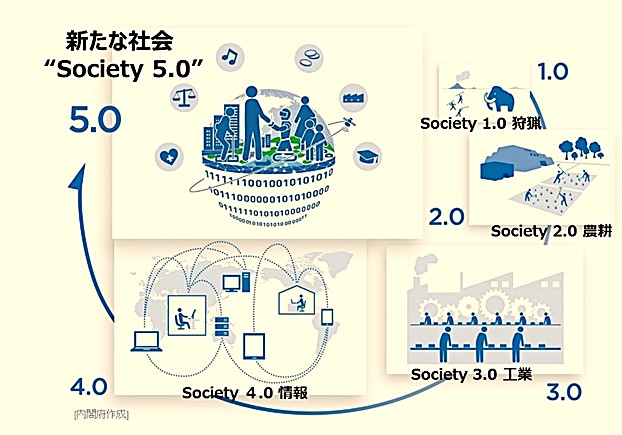

(井上くん)あぁ、進行中のDX(デジタル・トランスフォーメーション)の「第4次産業革命」(society5.0)ですね!シュムペーターですが、「複合循環」の提唱者でもあるんでしょ?

そうですね、革新が一巡する時間(ライフサイクル)は、長短さまざまあると考えるシュムペーターだから。

「キチン循環」(周期:約4年)、「ジュグラー循環」(約10年)、「長期循環」の合わせ技で「複合循環」を提唱。ほかに戦後、広く知られるようになった「クズネッツ循環」(約20年)もあります。

シュムペーターは、これら各循環における景気の「底」の重なりをもって1929年世界大恐慌・大不況を解明したんですよね。

日本は、「いざなぎ景気」がその逆の「複合大好況」(ハッピーサイクル)でスゴ―く盛り上がって、経済大国にジャンプしたのでした。

(ゼミ長)そろそろ時間のようです。これまで三回、三つの景気論でした。この後は、どうしますか?(先生:他にも有力説はありますが、このシリーズはここまでにして、次回からは、斎藤幸平氏の『人新世の「資本論」』を取り上げてみましょう)――「ピンポーン、パンポーン♪」

※画像は、「内閣府資料」