(ゼミ長)ところで、景気・不景気は、どのように説明されてきているのでしょうか?

(先生)では、ぼくの方で今回から、景気に関する有力と思われている説をいくつか紹介しましょう。最初は「地球外起源説」からいこう。

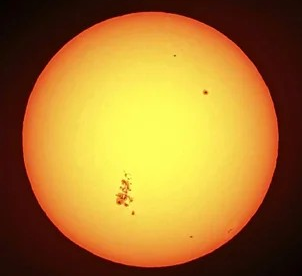

❶「太陽黒点説」(英、W.S.ジェボンズの説)

これは、壮大な「宇宙ロマン」説。経済学ってお固い?のに、珍しくファンタジックな世界!楽しめるね。

坂本九ちゃん(Jポップの先駆者)の「見上げてごらん、夜の星を♪」じゃないけど、あの青空(美空?)の「真っ赤な太陽」に注目したおおようなSF?学説。誤解を恐れて言うと、日本流なら「天照大神」(太陽神)説かも。ほら、「岩戸景気」だってあるし。

それは、ともかく…この説は1870年代に初めて提起されたらしいけど、なんとも奇想天外?ながら、いまだ「賞味期限」内ですかね。

まともな?エコノミストの中でも、案外、この天体ショーの支持者はいるショーよ。

昨年(2024)、日本でも珍しくオーロラが見えたって話題、ありましたね。しかも、5、10月と2回も。太陽の活動って、黒点の多い時は活発で放射エネルギーもオーロラ(多く)あって、少ない時は少ないらしい。

なので、黒点の数が増えると、農産物の収穫量が増えて市場もにぎわうし、農業所得も増えるから景気も良くなる、反対に減ると景気は悪くなるっていう「宇宙規模」のジャ(ン)ボンズな理論。景気はグローバルな現象だしね。

(ゼミ長)景気の周期なんかとは、対応してるんでしょうか?

うん、黒点周期も約10年(1840年代、ドイツのシュワーベの発見)で、地上の10年周期の景気循環論(ジュグラー・サイクル)ともビックリするほど親和性が高い。

「バブル景気」のときは、黒点数の増大期だったし、その後、2008年の「リーマンショック」不況のときなんか、黒点数が極端に少なくなっていると注目されたんですね―良すぎた「リーマン景気」に天罰がくだリーマンした。

(ゼミ長)現代は、工業・情報主導の産業構造ですけど…

そうよね、先進国では農業のGDPに占める割合はひと桁と低い(ペティ・クラークの法則)けど、大事な食料生産を多く担うグローバルサウス(発展途上国)もあります。

農業は人間生活の基盤産業や。その好・不調が世界経済に大きな影響を及ぼすのは「あたり前田のクラッカー」かな。

それにね、太陽が元気だと、ソーラー(そらぁ)、ぼくたちもな~んかウキウキ、元気になるんじゃないかなぁ。気分よく回転ずし屋さんに行って食べると、川上のお米の生産も刺激を受けて増産される/(して欲しい)ので、経済は好循環的なループで拡大する/(はず)よ。

旺盛な食欲―川下の「消費マインド」の向上が、川上産業へ「後方連関効果」をもたらすってことかな。大黒天さまさまぁ~!ばい。

(ゼミ長)へぇ~、なるほぉど。先生は「太陽黒点説」のロマン派信奉者ってことですか?あっ!「ピンポーン、パンポーン♪」(先生:おーっと、鳴っチャイムましたぁ(^▽^)/、、、また次回へ)

※画像は「太陽黒点(2024年5月9日)」讀賣新聞オンラインより。W.S.ジェボンズは、資源利用に関する「ジェボンズのパラドクス」でも知られる。