◆ 「資本論神話」―「資本主義」の認識をめぐって

② 資本主義の特徴、資本主義の枠内か枠外か

(ゼミ長) 『人新世の「資本論」』の検討、4回目、先生、お願いしまぁ~す。

はい、前回、「資本」と「資本主義」について、斎藤さんの定義を検討したんやけど、もう少し見ておこう。

・「資本主義とは、人々があらゆるものを自由に市場で売買できる社会である」(p.239)と簡明に書いてる。

・また、『資本論』に出てる「商品の二面性」―「交換価値」(価格)と「使用価値」(有用性・効用)をベースにしながら――

「売れればなんだってかまわない。…『使用価値』(有用性)や商品の質、環境負荷はどうでもいい。また、一度売れてしまえば、その商品がすぐに捨てられてもいい」(p.300)、とね。

井上くん、どうかな?

(井上くん)はい。何でも自由に売り買いできる、何でも売れたらいいというのは、もっともらしく聞こえるんですけど、な~んかジョークみたいで、、、。

うんうん、そやなぁ、暴論かも。

「何でも売れたら/売れてしまえば、どうでもいい」ってのはホンマかいな?身もふたもない話やん。クーリングオフからリコール、営業停止もあるじゃん!倒産だって。

やっぱりさ、斎藤さんは、『資本論』の「資本の価値増殖」(=お金がお金を生んで増えること)に引きずられているので、商品についてもとくに「価値」(価格)―企業の売り上げなり収益―の方に関心が向いてしまうんだろうね。

ぼくはね、資本主義ってのは、「いつでも・どこでも・何でも・誰でも・自由に売れるし買える」みたいに見えんこともないけどね、それは違うよ!

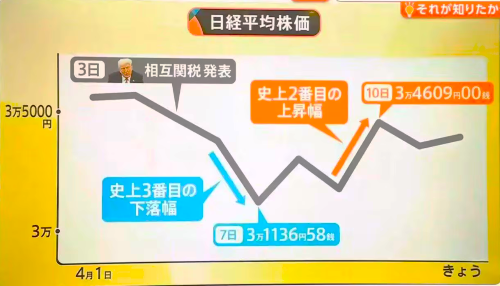

普通に言っても、売れる時は「景気がいい」わけで、売れない「不景気」だってあるからね。

資本主義には、経済情勢の変化(ダイナミズム)というかメリハリがあって、それがイチバンの特徴と思う。中世・近世までは、「景気」ないし「景気循環」(business cycle)なんて用語・概念はなかったもん。

斎藤さんの好む「経済成長」(economic growth)にしたって、今みたいに盛んに使われ始めたのは、戦後のことだよね。19世紀的な「資本の価値増殖」の考え方を現代の「経済成長」という概念につなげてまで気候危機を語るというのは、どうにも違和感があるなぁ~。

学生時代に学んだハロッド=ドーマー・モデル(ケインズ派成長論)やソローの新古典派成長論など、経済成長の要因として資本のほか労働人口増加率、技術進歩などあれこれ探る理論が懐かしく思い出されるけど、これらの成長論が注目され始めたのも、やっぱり戦後になってからだものね。

(松尾くん)斎藤さんはモノの効用というか「使用価値」については、他にはなにか触れてないですか?

いや、言ってるよ。資本主義が価値重視なら、次の「脱成長コミュニズム」社会こそ「使用価値経済」(p.300)の社会であるとね。

だけど、生活に必要な「使用価値」(=有用物)の生産だけとなっても「労働生産物」が生産される以上、地球資源は消費されるからCO2 も排出されるよね。

それでかな、斎藤さんは、資本主義のもとでもできることから始めようと提言してる――

コミュニズム社会へ向けて、生産・消費が行き過ぎないように「『自己抑制』を自発的に行うべきなのである。闇雲に生産力を上げるのではなく、自制によって『必然の国』を縮小していくことが、『自由の国』の拡大につながる」(pp.272-273)と。(「必然の国」は資本主義で、「自由の国」はコミュニズムの社会らしい)

「自己抑制」を「自発的に行うべき」だ、なんて聞かされると、ツマラナイね。それって「自由の国」を目指す「不自由な生活」じゃないのかなと?

そもそも、斎藤さんにしてみれば「脱成長のコミュニズム社会」が実現したら、「地球温暖化の原因の経済成長」「資本主義という根本原因」がないんだからさ、CO2は自然に減るんでしょ?

反対から言えば、CO2を減らすからと「自由の国」が拡大する/近づく、なんてね、どう考えたってありえない。減るんだったら資本主義という「必然の国」のまんまでいいってなるよ。

(松尾くん) はい!他人から欲望がヘンに抑圧される、そんな禁欲的ストイシズムのコミュニズムはイヤですねぇ。そんな「自由の国」って、どんな魅力・自由があるとでしょうか?

斎藤さんの嫌いな「食べ放題」も「ブランド」も、「ファッション」だってワクワク感あり、大好きばってん、俗っぽい趣味と言われそうで、、、。

そうだなぁ、ぼくもノビノビと暮らしたいよ。ユーモア、笑いのある娯楽も豊潤な自然との触れ合いなんかもあってさ、、、。「自己抑制」を「自発的に行うべき」だなどと言われるとね、「足るを知る」や「もったいない」っていいよね!といった共感を覚えるような考え方と違って、どこか息苦しさを感じてしまうなぁ。

斎藤説だと、「自制心」が真っ先に求められるのは、「放埓な生活を続ける」(p.6)「1%の富裕層・エリート層」(p.364)のハズなのに、庶民に求めるってのはヘンな話だな。庶民ならとっくに「エコバッグ」も「マイボトル」も持ってるよ。

ほんものの「自由の王国」だか「桃源郷」はどこにあるんだろう?いや、あるわけないよなぁ、だってぼくら人間がさぁ、理想的な生き物じゃないんだもんね、たぶん!せめて「収容所」や「刑務所」の要らない時代がやってきて欲しいよ。

斎藤さんは、未来社会においては「分業をやめれば」(p.309)「人間らしい生活を取り戻す」労働ができる、と想像してるみたいね。

仮にだよ、そんな未来社会があるとして、ぼくは人がそれぞれに個性を生かせるのが「分業」の良さだと思うし、それは、やめる/やめないの性質のものではないねぇ。むしろ、科学技術も発達、今より専門化して分業も進みそうだしね、商品(財・サービス)の生産・流通は、カタチはどうであれ続くのでは、としか言いようがない、、、。分業のない社会ならハッキリ言って食料中心の「自給自足」社会に逆戻りするだけかもなぁ。

「分業」はね、「分権」にも通じてるよ。「分業をやめる」とは「中央集権」の独裁政権の支配体制を連想しちゃうな。とても人間解放の賛歌は聞けそうにない。

「人間らしい生活」のための労働といっても何だろう。

ぼくは、働き甲斐のある労働、人の個性や尊厳が大事にされるのは当然だと思うけど、これは政治・社会体制のいかんを問わず重要なことだよ。

「高給をとっている職業として、マーケティングや広告、コンサルティング…金融業や保険業など」が「ブルシット・ジョブ(クソくだらない仕事)」(p.315)との指摘には驚きですね。広告なくして販売なし!じゃない。

また、斎藤さんは労働時間について「現代社会の生産力はすでに十分に高い」(p.303)ので、その短縮が可能である、と述べている。

「十分に高い」という評価は、ご自身の指弾する「生産力至上主義」(進歩史観)(p.152)に陥ってるんじゃないかな。支離滅裂な思考としか言いようがない、、、。

(村上さん)あのう、斎藤さんの期待するコミュニズムの社会は、現在の資本主義の次の社会なんでしょうか。

私の素朴な直感では、資本主義のもとで生まれてきた問題でしたら、資本主義のうちで解決できそうですが…その方がたぶん犠牲も少なくていいですよ。

うわ~、それっ、ヘーゲルばりの弁証法やん!

じつはねぇ、広井良典さんがその考えなんですよ。

本書で、広井さんは、斎藤さんから「資本主義の枠内で脱成長」を説く「旧世代」の代表的論客の一人として取り上げられ批判されてます(pp.127-129)。

だけどね、広井さんも――

「資本主義=『市場経済プラス(限りない)拡大・成長』を志向するシステム」(同氏著『ポスト資本主義』p.28、丸括弧内も原文)、「資本主義の本質としての『拡大・成長』」(p.35)というように、斎藤さんと全く同様に定義している。

なのに、斎藤さんとは違って、資本主義の「進化」(p.21)=「成熟化ないし定常化」(p.170)というまさに「脱成長の資本主義」を説いているんだよ。

こんな、脱成長の「定常型資本主義」を力説しながら、なぜ「ポスト資本主義」(資本主義後)ってタイトルなんだろうか。「ポスト」でも「資本主義」だからってことかな!?巧妙な「資本主義概念のなし崩し」論だねぇ。

広井さんは資本主義の「枠内」で「脱成長」、斎藤さんは「枠外」での「脱成長」という正反対の結論に達しているよね!

ということはだよ、「成長志向」みたいな、漠とした抽象的なテーゼ(命題)を前提しておけば、どのような結論も好きなように導ける、ということなのだろうか?

両者とも『資本論』の呪縛から抜け出せないのか?抜け出したくないのか?まさに「資本論神話」のなせる業!

ちょっと脇道にそれたけど、斎藤説には、もっと深刻な問題が横たわっているみたい。

斎藤さんは、ご自身の『資本論』の「新解釈」として、マルクスは晩年になって「生産力至上主義」の「唯物史観」を放棄したと書いている(第4章参照)けど、他方では、『資本論』によって「価値増殖」をもとに「無限の経済成長」を資本主義の本質だと見なして生産力の上昇を説いていることになるんだもんね。(だからこそ、資本主義は人新世の時代を画すと考えられているんだしねぇ)

この二つの視点(「資本論」解釈)はどう見ても、ひどく矛盾している、オカシイなぁ。

ご都合主義の「資本論ウォッシュ」、第二弾!

斎藤説は、まだまだ多くの疑問点を抱えているよ。

それはね――

『資本論』と現代との間には、大きな、ふか~いギャップがあるってことで、、、、(おっと、そろそろ鳴っチャイム時間?)

(ゼミ長)はい!あ~っ、残念。。。「ピンポーン、パンポーン♪」(先生:続きは、『資本論』の賞味期限たい、次回っ!)

※画像 まるで桃源郷のような下仁田町 群馬県観光公式サイト・観光ぐんま