『人新世の「資本論」』批判のシリーズのポイントは―

◆「資本主義と言えば経済成長」と思うのは「経済成長神話」!

◆「資本」の概念で「資本主義」を捉えるのは「資本論神話」!

◆ 未来に「協同体社会」を想定するのは「コミュニズム神話」!

(ゼミ長)「神話」というのは、世間に信じられている根拠なき俗説ですよね!

今回から数回に分けて、斎藤幸平著『人新世の「資本論」』を見ていくことになります。

先生、お願いします。みんなからの質問や感想など、その後にね。

では、本書の目次と全体の論旨を踏まえた各章の概要です(引用ページと太字は引用者)――

はじめに―SDGsは「大衆のアヘン」である!

・「温暖化対策として、あなたは、なにかしているだろうか」(本書、p.3、以下、引用ページはとくに必要と思われる場合を除き略す)。

・エコバッグを買ったり、マイボトルを持ち歩く善意は、有害だ。国連のSDGsは、気候候変動の危機から人々の目を背けさせる効果しかない。

・マルクスの『資本論』を参照し、資本・社会・自然の絡み合いを分析する。

第1章 気候変動と帝国的生活様式

・「帝国的生活様式」は、先進国の豊かな生活が、途上国の安価で豊富な労働力や自然資源を収奪することで成り立っている社会を表す。

・資本主義は地球の隅々まで広がり、資本主義が行き着くところまで行くと危機が深まり「資本主義よりも前に地球がなくなる」。

・このまま資本主義を続けていくか「別のシステム」を選ぶか、人類は「大分岐の時代」(p.54)に直面している。

第2章 気候ケインズ主義の限界

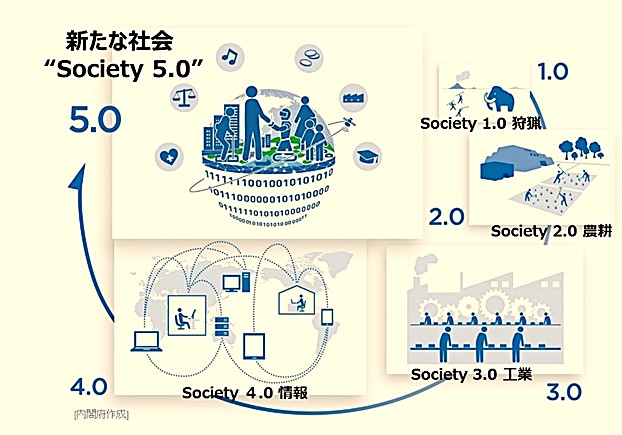

・「気候ケインズ主義」は「緑のケインズ主義」をさすが、深刻な気候危機の「人新世(ひとしんせい)」時代の資本主義の救世主にはなれない。

・「緑」と冠をつけても経済成長を追求していけば、CO2排出量は削減できない。地球の限界を超えてしまう。

第3章 資本主義システムでの脱成長を撃つ

・「経済成長」と「CO2排出量の削減」は両立できない。気候変動対策の「本命」は「脱成長」だ。

・これには「古い脱成長論」と「新しい脱成長論」がある。前者は、「資本主義の枠内で脱成長」を説く。後者は、本書の「資本主義の超克」「ポスト資本主義」を説く「新世代の脱成長論」である。

・「資本主義を止めて、脱成長型のポスト資本主義に向けて大転換すること」(p.119)が必要だ。

第4章 「人新世」のマルクス

・今日の人新世の「環境危機の時代」の解決策は、これまでにない「マルクス再解釈」(p.141)、『資本論』の「大胆な新解釈」(p.204)に基づく。

・晩年のマルクスは、自己の進歩史観(唯物史観)を捨て、「脱成長型のコミュニズム」―経済活動と人間生活の調和した「協同体社会」を構想していた。

・これは既存の社会主義とは異なる社会だ。「持続可能な脱成長型経済」であり、「環境危機・気候危機」の「根本原因」をなす資本主義の「経済成長」が克服される。

第5章 加速主義という現実逃避

・「加速主義」というのは、さらに経済成長を加速させ「コミュニズム」を実現しようとする考え方を指す。これをもって「各人はその必要に応じて受け取る」社会が到来する、というのは「生産力至上主義」の誤りだ。

・コミュニズムを実現するために「選挙を通じて革命を起こすというビジョン」は、「あまりに素朴にすぎる」。

・変革の鍵は「投票行動」・「議会政治」ではなく「資本と対峙する社会運動」(p.215)にある。

第6章 欠乏の資本主義、潤沢なコミュニズム

・豊かさは、資本主義と「コミュニズム」のどちらなのか?それは、後者だ。

・たとえば、無償の共有財たる「コモンズ」が解体され私的所有の「有償財」に転化すると、土地は「希少財」となって「欠乏」する。

・土地に限らず、すべての資源・気候危機に至るまで、資本にとっては浪費や破壊さえ大きな利潤獲得の機会になるのだ。

・潤沢な「脱成長コミュニズム」を創造する担い手は、コモン(公共財)を管理する労働者たちの連帯した「協同組合」(p.262)である。

第7章 脱成長コミュニズムが世界を救う

・「脱成長コミュニズム」社会へ向けて、私たちがなすべき「脱成長コミュニズム(運動)の柱」は、①「使用価値経済への転換」②「労働時間の短縮」③「画一的な分業の廃止」④「生産過程の民主化」⑤「エッセンシャル・ワークの重視」である。

・これらは「資本主義を超克」し新しい社会へ「移行する」「具体的な行動」となり、加速する資本主義に抗して成長の「減速」を突きつける。

第8章 気候正義という「梃子」

・今、世界には脱成長コミュニズムの「萌芽」―「気候正義」(climate justice)の実践例を見ることができる。スペインのバルセロナ市の「2050年までの脱炭素化(CO2排出量ゼロ)」(p.329)をめざすエコロジカルな動きに世界が注目する。

・気候危機を生み出す「資本主義という根本原因」(p.354)を「脱成長のコミュニズム」に転換するべきだ。

おわりに―歴史を終わらせないために

・資本主義を乗り越え「脱成長のコミュニズム」を実現するという大きな課題に、私たちはどのように取り組んだらよいのであろうか?

・「資本主義と、それを牛耳る1%の超富裕層に立ち向かう…困難な『闘い』になる」が、「3.5%の人々」が「本気で立ち上がると、社会は大きく変わる」、「大胆な決意とともに、まずアクションを起こしていく」(p.363)。

(ゼミ長)あらましの紹介でしたが、、、誰でも、どう?質問とかありますか?

(井上くん)質問ではないけど、、、。

第4章の「人新世のマルクス」って、すごいよね!マルクスって昔の人なんで「人新世」なんて知るわけないんだけどさ、、、。

(高橋さん)「アクションを起こす」んだったら、エコバッグ、マイボトル、節電とか、誰だってできるしさ、国連のSDGs、身近でいいなってと思うけど。「アヘン」だなんてアラヘンよ、、、。なんで投票の「選挙政治」はダメなんでしょう?

(田中くん)「コミュニズム」と「共産主義」、「社会主義」み~んな同じかて思うてた、ちゃうんですか?「共同体」と「協同体」の違いも分かりにくい、、、。

(先生)ぼくもね、超古典『資本論』の「大胆な新解釈」、「マルクス再解釈」なんてさ、150、60年も前の本だもん、ビックリ。

ぼくらが学生の頃は、マルクスって神様みたいな偉人と思われていたし、大学の教授先生なんか、ほとんど「資本論訓詁学者」(資本論原理主義者?)だったんじゃないかな、、、。「新解釈」なんてね、「異端視」されてさぁ、ありえない時代だったと思うよ。今の時代はいいよね!

(ゼミ長)失礼ですけど、先生は、そのころ資本論は読んでたんですか?

うん、あのねぇ、全3巻を通して読んだのは、学生の時に一度だけ、だって長すぎるんだもん。ほかには、『コンメンタール・ケインズ一般理論』と新古典派総合・サムエルソンの『経済学』を仲間とね。

本書のタイトルは、「資本論の人新世」じゃなく「人新世の資本論」。

死せるマルクスだけど、どんなふうに生き返らされるんやろうかねぇ。

マルクスの見直しで、『資本論』は経済学説史上の存在から「資本論の人新世」に生まれ変われるんだろうか?いろんな疑問、真実を解き明かしていこう。

そうすることで、ぼくらなりに、資本主義の現在地のよりよい理解につながるとよかね!

(ゼミ長)まぁまぁ、たくさん疑問点など、あるようです!(先生:次から、中味や) 「ピンポーン、パンポーン♪」