◆「マネ碁」に学ぶ!

私は碁会所ではその経験はありませんが、ネット碁やAIとの対局では、いわゆる「真似碁」(相手の打った石を点対称に真似続ける碁)を実践することがあります。ただ、ネットの相手は人間様ですから、さすがにちょっと気が引けて一度きりです。

「昭和の棋聖」「天才棋士」と謳われた呉清源(ご・せいげん)氏。100歳の長寿を全うされて今年で11年になります。水口藤雄著『真髄は調和にあり 呉清源 碁の宇宙』を手に取っていましたら、その中に「真似碁」の話が紹介されていました。

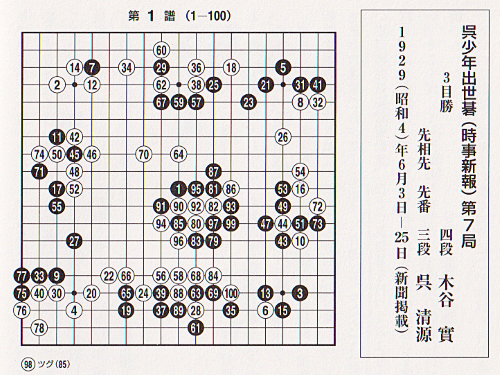

15歳の呉清源3段が、5歳年長の木谷實(きたに・みのる)4段との対戦で、「真似碁」を試みたとのことでビックリしました(棋譜参考、黒63手まで)。結果は、白番の木谷氏が3目勝ちを収めています。

もちろんルール違反でもなければ、頭も時間もほぼ使いませんので効率的といえば確かに効率的、コスパが良い。もっとも、相手はたまったものではないかも知れませんが…。

のちに、呉清源氏はその対局を振り返って「非常にいい勉強になったと思う」と語っていたそうです。

「真似碁」の実戦でなくとも、私たちはプロ棋士の対局譜を並べたりNHK・TV碁などを見よう見まねで学びます。「守破離」といえば茶道などの教えですが、囲碁ならまず「定石を学ぶ」(守)入門に始まり、やがて自己流の「定石を打ち破る手」(破)を打ち出したくなり、そして「自分らしい創造の手」(離)が打てる段階へと成長していきます。

この技は、ビジネスにも通じる普遍の真理のように思われます。あのS.ジョブズ氏は、iPhoneを手に「電話を再発明した」と言ったらしいですが、創造の源には模倣があったことがわかります。

大きな歴史の流れを見ても、日本の経済近代化の発端は模倣型の「産業革命」でしたし、お隣の中国も改革・開放政策による市場経済の導入・模倣を通してアメリカに次ぐGDP大国に急成長しました。

そして現在、日本や中国に限らず、世界全体がこれまでの人類史の経験に学びつつ、次なる創造的発展へ向けた試練の時期を迎えているのではと思います。

IT革命の「花形」棋士は「AI名人」ですが、意外と早めに天元に打つなど、こちらのマネ碁を回避する傾向があります。なんだか「自分を信じてがんばれば、必ず上達できるよ!」と激励のメッセージを送ってくれているように感じます。

★ 次の一手

何事も真似される側は、いつまで真似させるのか、真似する方はどこまで真似るのか、どちらにとっても見極めるときがくるでしょう。次の一手は、真価が問われます。(模倣と違って、いわゆる「パクリ」や「猿まね」には、学びや本質への理解がなく次の手がありません)

◎「イゴノミクスの世界」格言と法則

「マネ碁は、有力戦法の一つなのか?」

― 模倣と創造が渦巻く現実世界。ジョブズ氏は「模倣するほうが楽かもしれない。でもそれでは世界はよくならない」と「ベンチャースピリット」の大切さを説いています。本田宗一郎氏は「学校で教えるのは過去のこと」と語っていますが、さすがにベンチャー起業家らしい含蓄に富む言葉ではないでしょうか。

参考文献

・ 水口藤雄『真髄は調和にあり 呉清源 碁の宇宙』(農山漁村文化協会、2003年)

文中のマネ碁の棋譜は、本書p.40から(第1譜、1-100)。

※ トップ画像は「第28回湘南ひらつか囲碁まつり」(囲碁のまちひらつか)・神奈川県平塚市のHPより。平塚市には、かつて、木谷實氏がプロ棋士を育成した「木谷道場」がありました。